6年生では、社会科の授業で「縄文・弥生・古墳時代」の学習を進めています。その学びをさらに深めるために、大田原市湯津上にある侍塚古墳を訪れ、社会科見学を行いました。

まずは、実際に古墳時代の遺跡である侍塚古墳を見学。静かな緑に囲まれた場所で、当時の人々のくらしに思いを馳せながら、じっくりと観察することができました。

続いて、火おこし体験にも挑戦!道具をこすり合わせながら、煙が立ちのぼる瞬間には「うわっ!出た!」「むずかしいけど楽しい!」と、大きな歓声が上がりました。火を手に入れることの大変さとありがたさを、身をもって感じた貴重な体験でした。

さらに、勾玉づくり体験では、石を丁寧に削り、自分だけの勾玉を完成させました。集中して作業に取り組む姿からは、昔の人々の手仕事の大変さと、それを大切に使っていた気持ちを感じ取っているようでした。

今回の社会科見学を通して、教科書の内容がぐっと身近になり、心に残る学びとなったようです。これからの歴史学習にも、きっと生きてくることでしょう。

https://youtube.com/shorts/JCBNXQMtgKA

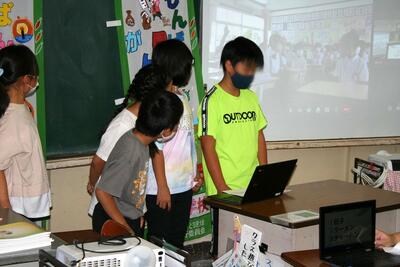

大田原中学校を会場に、大田原中学校区の児童生徒交流会が行われました。西原・紫塚小学校の6年生が中学校を訪問し、校舎の見学や授業体験を通して、中学校生活への理解を深める機会となりました。

体育館での集団行動体験。中学校の体育の先生の指導のもと、きびきびと動く中学生の姿を見ながら、小学生たちも真剣な表情で取り組んでいました。体を使って“団として動く”体験に、緊張しながらも楽しそうな笑顔も見られました。

続いては、中学校で日常的に行われている「朝学(あさがく)」の英語学習を体験。

また、交流会の中では校舎や授業の見学も実施。広い廊下や教室、特別教室に驚きを感じながら、真剣に授業を受ける中学生の姿に、気持ちを引き締める様子も見られました。

昨日の大雨の後、澄んだ空気が心地よく感じられる今朝。校庭には雨粒をまとった木々や草花がきらきらと輝き、まるで自然が目を覚ましたような清々しさに包まれていました。

昇降口前の水たまりには青空が映り、朝日に照らされた校舎がやさしく光を返していました。鳥のさえずりが響く中、登校前の静かな時間が流れ、学校全体が新しい一日のはじまりを待っているようでした。

2年生では、生活科の学習で野菜の栽培に取り組んでいます。今年もそれぞれの鉢にミニトマトやピーマン、ナスなどを植え、毎朝登校後には「今日はどうなってるかな?」と目を輝かせながら水やりや観察を行っています。

子供たちは、葉の色の変化や背丈の伸び具合、小さなつぼみを見つけるたびに「先生!見て!花が咲いたよ!」「昨日より大きくなってる!」と嬉しそうに報告してくれます。水をあげたり、声をかけたりする姿もとても真剣で、自分たちで世話をすることで植物への愛着もどんどん深まっているようです。

今年は天候に恵まれていることもあり、昨年よりも成長が早く、すでにたくさんの実がなってきています。「もうすぐ食べられるかな?」と、収穫を楽しみにする声も聞こえてきました。

県産小麦丸パン

牛乳

とちあいかジャム

ハンバーグのトマトソースかけ

ブロッコリーサラダ

ポトフ

<ひとくちメモ>

年に何回か出ているお馴染みのいちごジャムですが、以前と比べて変わったところがあります。

実は・・・昨年の途中までは「とちおとめ」ジャムでしたが、

今は「とちあいか」ジャムになっています

栃木県のいちごといえば「とちおとめ」が主流でしたが、

現在は品種改良で新しく生み出された「とちあいか」に置き換わっています。

ちなみに「とちおとめ」の前に多く作られていたのは、「女峰」という品種だそうです。

品種改良の歴史と、そこに関わってきた人の努力が伺えますね

みなさんのお気に入りのいちごはありますか?

ごはん

牛乳

焼き肉

アスパラサラダ

かきたま汁

県産ヨーグルト

<ひとくちメモ>

今週は地産地消について産地の集計がある週になるため、いつもよりも地元のものを多く取り入れています。

今日の食材で栃木県産のものは、①牛乳、②こめ、③キャベツ、④玉ねぎ、⑤きゅうり、⑥にら、⑦しいたけ、⑧にんじん、⑨ピーマン、⑩アスパラガス、⑪豚肉、⑫卵でした!

その中でも大田原市産のものは、①きゅうり、②にら、③にんじん、④ピーマン、⑤しいたけ、⑥アスパラガス、⑦卵になります。

とてもたくさんの地元の食材が使われていますね

このように、生産者の方々や納品して頂いている市場の方々の協力があるからこそ、地元の食材を給食に取り入れることが実現できています。いつも本当にありがとうございます。

郷土の豊かな恵みが詰まった給食を、これからも子供たちにたっぷり味わってほしいと思います。

日本の中心産業である製造業に注目して、モノづくりの体験をしました。

NISSAN栃木工場から3名の方をお招きし、日本のクルマづくりについて学びました。

前半は、グループでレゴブロックのクルマづくりを通して流れ作業を体験しました。

1回目の作業からムダを見つけ、カイゼン案を考えました。2回目の作業では、1回目の作業よりも早くクルマを作ることができていました。

整理整頓することや協力することなど、クルマづくりだけではなく、普段の学校生活に生かせることも学ぶことができました。

後半は、実際の工具に触れながら、クルマづくりの練習をしました。

電動工具を使ってボルト締付け体験やマスキング体験(色の塗分け体験)、ピンボード(手や指先の訓練)などを行いました。工場では、『安全第一』で作業していることやルールを守って作業しているとお話がありました。NISSANの方からは安全第一でルールを守って学校生活を送ってほしいとのお話がありました。

実際に工場で使っている保護具を身に着け記念撮影!

熱を通さない手袋や電気を通さない手袋、頭を守るヘルメット、光を弱めるメガネなど、様々な保護具を使って安全に作業しています。

様々な体験...

5年生は総合的な学習の時間に『福祉』をテーマにした学習をします。

6月10日(火)に総合的な学習の時間の一環として大田原市西部地域包括支援センターの方をお招きし、「認知症ってなあに?」をテーマにお話をいただきました。

認知症という言葉を聞いたことがある児童がたくさんいましたが、具体的にはどんな病気なのかは知らない児童が多く見られました。認知症とはどんな病気なのか、認知症の方にどんな声をかけたらよいのか、クイズを交えながら考えました。

養成講座を通して、認知症について考えるきっかけとなったようです。これからは認知症サポーターとして、認知症の人だけでなく、困っている人に優しく手を差し伸べることができる5年生になってほしいです。

『福祉』はすべての人が幸せに暮らせる社会を目指すことです。これからの探究的な学習に生かしていってほしいと思います。

社会科、総合的な学習の時間、キャリア教育の一環として、プラモデル作成やプラモデル工場の動画視聴を通して、ニッポンの優れた最新技術や生産に関わる人々の努力、仕事に対する熱意について学びました。

6/4はガンプラの組み立て体験を行いました。組み立てながら、どのような工夫がされているのかを考えました。

「説明書が分かりやすかった。」「道具を使わずにできた。」など、日本のプラモデルは安全で組み立てやすく、楽しく遊べる工夫がされていることに気づきました。

6/6のプラモデルの工場の動画視聴では、プラモデルが出来上がるまでに様々な工程があることやプラスチックのリサイクル方法には3種類もあることが分かりました。

実際に体験しながら学ぶことで主体的に考え、様々なことに気付くことができました。

水泳の授業開始を前に、本校では教職員を対象とした救命法研修を実施しました。今回は、大田原日本赤十字病院より救命士の方を講師にお迎えし、AEDの使用方法やエピペンの使用手順について、実技を交えながら学びました。

研修では、心肺停止の場面を想定し、胸骨圧迫(心臓マッサージ)の正しい方法や、AEDの使い方を実際の機器を使って確認。「万が一のとき、ためらわずに動けるように」「一人ではなく、周囲と連携しながら救命行動をとることが大切」といった言葉が印象的でした。

また、アレルギー反応などの緊急時に備えたエピペンの使い方についても実習を行い、具体的な対応の流れや注意点を確認しました。水泳に限らず、日常の学校生活でも役立つ内容に、教職員一人ひとりが真剣な表情で取り組みました。

これから始まる水泳学習。子供たちが安全に、そして安心して活動できるよう、私たち教職員も日々備えを大切にしています。保護者の皆様にも、引き続き御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

朝会では、まず各種コンクールや大会で活躍した児童の表彰が行われ、頑張った仲間に大きな拍手が送られました。

その後、校長先生からのお話がありました。 「みんなは、なにができる?」という問いかけから始まり、自分のため、学級のため、家族のため、そして地域のためにできることについて、一人ひとりが考えるきっかけをいただきました。周りの人に迷惑をかけず、みんなが安心・安全に暮らすためにはどうしたらよいかという、大切な視点についてのお話に、子供たちは真剣な表情で耳を傾けていました。

続いて、児童指導主任の先生からは、「ルールを守ることの大切さ」についてのお話がありました。学校の中だけでなく、地域でもあいさつや交通ルールを守り、安全に過ごすことが、みんなの命を守ることにつながるということを、具体的な例を交えて伝えてくださいました。

学校・家庭・地域が一つになって、子供たちの成長を見守っていきたいと思います。

5月24日(土)に待ちに待った運動発表会が開催されました。本番に向けて、様々な練習に取り組んできました。高学年の仲間として、下級生の良いお手本にもなりたいという気持ちをもって頑張ってきました。休み時間には自主的にダンスの練習をしたり、クラスで綱引きの作戦を考えたりして主体的に行動する姿がたくさん見られました。

◇走。ー考えるな、走れー

真剣なまなざしでスタートを待っています。一人一人が走ることだけを考えて、走りぬきました。

◇THE ROPE

全力で綱を引き、全力で応援に駆け付け、全員で綱を引き、クラスで協力しました。

高学年のパワーを見せてくれました。

◇ニシハラ、南米の風に目覚める

4・5・6年生で息を合わせたダンスで、子供たちの笑顔が印象的でした。

「うまく踊れた!」「緊張したけれど、間違えずにできた!」とたくさんの感想が聞かれました。

◇係の仕事も頑張りました!

6年生をサポートするため、ラジオ体操や放送係、準備係などの仕事にも取り組みました。

初めて行う仕事にも真剣な眼差しで頑張りました!来年の運動発表会も今から期待がもてます!

御来場・御声援いただいた保護者の皆様、...

5月24日、待ちに待った運動発表会が開催されました。6年生の「最後で、最高で、最高潮の運動発表会」。 その言葉通り、6年生は競技でも応援でも係活動でも、全力で学校のリーダーとしての姿を見せてくれました。

■ 応援パフォーマンスに“自分たちらしさ”を各組の応援リーダーを中心に、自分たちで振り付けや動き、掛け声まで考えた応援パフォーマンス。 「もっと盛り上がるように、声をそろえよう!」 「この動き、みんなでもっと合わせよう!」 と話し合いを重ね、本番では、一体感と迫力を見せてくれました。 友達と息を合わせて踊り、全力の声援を届ける6年生の姿からは、応援することの楽しさと、仲間と作り上げた達成感が伝わってきました。

■ 裏方でも大活躍!係活動で支える力運動会を支える係の仕事にも、6年生は主体的に取り組みました。 スターター係はピストルの合図に集中し、放送係は自分の言葉で実況を届けるなど、それぞれの場面で責任感あふれる姿を見せてくれました。「次は何をやればいい?」と周りに気を配り、自ら動いている姿に、最高学年としての自覚と誇りを感じました。

運動会を通して、「自分たちで考え、動く」楽しさと責任を体いっぱいに感...

ずっと心配されていた天気も、今日の西原小学校運動発表会の子供たちのために、最高の発表会日和を用意してくれました。令和7年度の運動発表会が盛大に開催され、子供たちの笑顔と頑張りが輝く一日となりました。

開会を飾ったのは、全校児童による応援パフォーマンス。赤・黄・青の団に分かれた子供たちが、声をそろえて元気いっぱいに演技し、会場の雰囲気が一気に高まりました。全員の気持ちが一つになった、素晴らしいスタートでした。

今年度は、低学年・高学年の2部制で実施。それぞれの部で、徒競走や団体競技に元気よく取り組む姿に、たくさんの拍手が送られました。また、ダンスなどの表現種目では、学年ごとのカラーが光り、どの子も楽しそうに体を動かしていました。なんと校長校長先生、教頭先生もダンスに飛び入り参加!! 子供たちの笑顔や演技がさらに輝きを増しました。

さらに、今年は特別ゲストとして「とちまるくん」と「与一くん」が登場!子供たちとのふれ合いに、会場も大いに盛り上がりました。

前日準備には「おやじで会」の皆様、そして当日はPTA保健体育部の皆様に、会場設営や片付けなど多くの面で御協力をいただきました。温かい支...

動発表会を目前に控え、子供たちは日々の練習に一生懸命取り組んでいます。ここ最近は、雨が降ったり止んだりと不安定な天候が続いていますが、そんな空模様にも負けず、子供たちは元気いっぱい!

団ごとに行っている応援パフォーマンスの練習では、6年生がリードしながら、下級生に動きや掛け声を一つひとつ丁寧に伝えています。はじめは小さかった声も、練習を重ねるごとに力強くなり、団ごとの団結力もどんどん高まってきました。

また、開会式・閉会式の練習も進み、一つひとつの動きに気持ちがこもってきました。特に代表児童の堂々とした姿には、見ている側も胸が熱くなります。

そして、そんな子供たちの思いが天に届くようにと、校長先生が手づくりの大きなてるてる坊主を校庭の雲底に飾りました。その姿に、子供たちも思わずにっこり。「てるてる坊主があるから大丈夫!」「晴れますように!」と空を見上げて話す声も聞かれました。

晴天のもとで運動発表会を迎えられることを願いつつ、子供たちは最後まで全力で準備に励んでいます。当日は、練習の成果と笑顔あふれる姿を、どうぞ楽しみにしていてください。

中学年の保護者の皆様を中心に、学校の奉仕作業を行いました。今回の作業では、普段なかなか手が届かない高窓の清掃や、子供たちが毎日利用するトイレの清掃を中心に取り組んでいただきました。

作業中には、「トイレの神様」のBGMが流れ、和やかな雰囲気の中にも「子供たちが気持ちよく使えるように」と、一つ一つの場所を丁寧に磨いてくださる姿がとても印象的でした。特にトイレ掃除では、隅々までピカピカにしていただき、終了後には「まるで新しくなったみたい!」という声も聞かれました。

また、この日はボランティアとして「おやじで会」の皆様にも御参加いただき、高所の危険な作業にも積極的に取り組んでくださいました。保護者の皆様と一緒に、力強く学校を支えていただき、大変心強く感じました。

御多用の中、御参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。今後とも、温かい御支援と御協力をよろしくお願いいたします。

運動発表会に向けた「応援パフォーマンス」の練習が始まりました。「赤」「黄」「青」に分かれ、それぞれの団ごとに集まって練習に取り組んでいます。

パフォーマンスの中心となるのは、事前に6年生が考えた応援の動きや掛け声。最高学年として、一生懸命に考えた工夫あふれる応援を、1年生から5年生までの下級生にわかりやすく伝えています。動きのポイントを優しく教えたり、元気な声を出すタイミングをそろえたりと、リーダーらしい姿があちらこちらで見られました。

はじめは少し恥ずかしそうにしていた下級生たちも、回を重ねるごとに声が大きくなり、動きにも力強さが出てきました。団ごとに「もっと大きな声で!」「タイミングを合わせよう!」と声をかけ合う姿からは、チームの絆が深まっていく様子が伝わってきます。

本番では、どの団も心をひとつに、元気いっぱいの応援パフォーマンスを披露してくれることでしょう。ぜひ当日を楽しみにしていてください!

いよいよ今年度の運動発表会に向けた練習がスタートしました。各学級では「最後まであきらめずに走りきる」「心をそろえて美しい演技を披露する」など、学級ごとに目標を話し合い、一人ひとりが意欲を高めています。黒板や教室の壁面には、子供たちの思いが込められた目標が掲げられ、毎日の練習の励みとなっています。

校庭や体育館では、競技や演技の練習が本格的に始まりました。元気いっぱいにトラックを走る姿、一生懸命に隊形移動を練習する姿、道具の準備や片付けを協力して行う姿――どの場面にも、運動発表会に向けて一歩一歩前進する子供たちの姿があります。

これから練習が続く中で、子供たちに疲れが見られることもあるかと思います。御家庭でも「がんばっているね」「楽しみにしているよ」など、励ましの声をかけていただけますと、子供たちの大きな力になることと思います。

今週木曜日から始まる異学年での縦割り班清掃に向けて、6年生への事前指導が行われました。この活動は、上級生が下級生のお手本となり、共に力を合わせて学校をきれいにする大切な取組です。6年生にとっては、最高学年としての自覚と責任が試される場でもあります。

指導では、まず「清掃の仕方や服装の約束」について確認しました。雑巾はきちんと絞って使うことやワイパー拭きの方法、ほうきは静かに使うこと、服装は動きやすく安全なものにすることなど、一つひとつスライドや動画を使って伝えられました。

次に、「清掃場所ごとの掃除の仕方」について説明がありました。教室では机やいすの動かし方に注意すること、階段は隅々まで安全に掃除すること、特別教室では道具や掲示物に気をつけることなど、具体的な場面を想定した指導に、6年生は真剣な表情で耳を傾けていました。

また、清掃活動の「始まり方・終わり方」も大切なポイントです。黙って整列し、時間いっぱい集中して清掃に取り組むこと。そして終了後は道具を元の場所に戻し、次の人が気持ちよく使えるようにすることが確認されました。

最後に、先生から「最高学年として、下級生に優しく声を...

地震発生から火災発生を想定した避難訓練を実施しました。今年度初めての訓練には、1年生も参加。緊張した面持ちの中でも、放送をよく聞き、担任の指示に従って真剣に行動する姿が印象的でした。

訓練では、まず地震が発生した想定で机の下にもぐる「安全確保」の動作からスタート。その後、火災が発生したという想定で、全校児童が避難経路に従って校庭に集まりました。移動中も私語を慎み、安全に気を配る姿から、一人ひとりの「自分の命を守る意識」が感じられました。

避難後、校長先生からは「命を守るための行動は、最初の3秒がとても大事です」というお話がありました。「自分の身を守るためにどう動くかを、ふだんから考えておくことが大切です」との言葉に、子供たちも真剣な表情で耳を傾けていました。

その後は、消火器を使った初期消火訓練も行われました。代表児童と教職員が実際に訓練用の消火器を使い、「火事だー!」の声かけをしながら、火元に向けて消火器を噴射する動作を一つずつ確認。見ていた子供たちも、身を乗り出して学ぶ姿が見られました。

災害はいつ起こるかわかりません。だからこそ、「自分の命は自分で守る」という意識を日頃...

大田原中学校区の小中一貫教育を推進するため、西原小学校・紫塚小学校・大田原中学校の3校による校区会議が行われました。大田原中学校を会場に、各校の教職員が一堂に会し、今年度の連携方針について共有と話し合いを行いました。

全体会では、今年度の推進計画と重点目標の確認がなされ、「夢や希望に向かい たくましく生きる児童生徒の育成」に向けて、各校が連携して取り組む姿勢を確認し合いました。

今年度は、これまで行ってきた中学1年生と小学6年生の交流活動に加え、小学校同士の「小小交流活動」にも力を入れていく予定です。児童同士が学校を越えて関わることで、より豊かな人間関係や学び合いの場を広げていきます。

また、中学校教員の専門性を生かした「教科の乗り入れ授業」についても検討を進めています。小学校高学年に対して、特定の教科や単元で中学校の先生が指導に入ることで、子供たちが新たな学びにふれるよい機会となることが期待されます。

会議後半では、「学習指導部」「児童生徒指導部」「健康安全指導部」「特別支援教育部」など、分野ごとの指導部会に分かれての話し合いが行われました。共通課題の確認や連携方法について意見...

児童集会では、「代表あいさつ委員会」が中心となって、全校児童に「あいさつの大切さ」を伝えてくれました。

今回のテーマは「あいさつレベルを上げよう!」。委員のみなさんは、元気のないあいさつから目を見て笑顔で交わせるあいさつまで、様々な“あいさつレベル”を寸劇でわかりやすく紹介してくれました。

【レベル1】は”自分からあいさつ”【レベル2】は”あかるい声であいさつ”【レベル3】は”どこからでもあいさつ”【レベル4】は”えがおであいさつ”【レベル5】は”あいさつに一言を加えて”演技を交えながら、楽しく学べる工夫がたくさん詰まっていました。

その後、5月25日(土)に予定されている、運動発表会のスローガン『一致団結 全力応援 走りぬけろ 西原っ子』が発表されました。 最後に、あいさつも運動発表会も全力でがんばるぞー!!と体育館に元気な声が響きわたり、朝から気持ちのよい時間になりました。

あいさつは、人と人をつなぐ第一歩。これからも西原っ子みんなで、あたたかいあいさつを広げていきます。

グループをつくり、班長を決めて、学校内を探検しました。それぞれの場所でスタンプやサインをもらいました。

校長室では、校長先生に自己紹介をしたり、歴代の校長先生の写真を数えたりしました。

6年生の教室では、朝、1年生の教室に来てお手伝いをしてくれる6年生のお兄さん、お姉さんにお礼の手紙を渡しました。

図書室、保健室、職員室、体育館にも行きました。

学校内を探検し、たくさんの発見がありました。それらを「見つけたよカード」にまとめ、発表しました。

子供たちからは「登校班の班長にサインをもらった!」「校長室に写真が22枚あった!」など、うれしいつぶやきがありました。これからも、もっともっと学校となかよしになってもらいたいです。

初夏を感じるの日差しの中、全校児童でクリーン活動を行いました。「よーし、がんばるぞ!」とやる気いっぱいでスタートした子供たち。花壇や農園に向かって、さっとしゃがんで夢中で取り組み始めました。

「これ、すごく大きいよ!」「見て見て、こんなに取れた!」と、大きな雑草が取れるたびに友達と見せ合ったり、先生のところへ駆け寄ってうれしそうに報告したりする姿があちこちで見られました。笑顔と笑い声が広がる中、それでも手は休めず、みんな一生懸命。まるで宝探しのように、楽しく作業が進みました。

花壇では、咲き終わったパンジーをていねいに抜く作業も行われました。「次はどんな花が植えられるのかな?」と、楽しみに話しながら作業を進める姿がどの学年でも見られました。

2年生は、校庭いっぱいに横に広がって、一つ一つ石を拾い集めました。「よ~し!もう一度もどるよ~!!」の先生の声に、また一斉に横並びになって石拾いの準備を楽しそうに行っていました。

自分たちの手で学校をきれいにする喜びを感じながら、心もほっこりあたたかくなった一場面でした。これからもみんなで、気持ちのよい学校をつくっていきましょう!

晴れ渡る青空の下、運動発表会に向けて、校庭の整備作業を行いました。今回は、教職員と6年生児童も一緒に、砂を運んだり、デコボコをならしたりと、力を合わせて活動しました。

子供たちは「ここがちょっとへこんでるね」「こっちはもっと平らにしよう」と、友達と声をかけ合いながら、スコップやならし棒を使って一生懸命に作業に取り組みました。

ふだん何気なく走ったり跳んだりしている校庭も、自分たちの手で整えることで、より大切な場所として感じられたようです。

運動発表会は、走るだけでなく、準備や協力も含めて“みんなでつくる”大切な行事です。当日に向けて、ひとつひとつの活動に心をこめながら、これからも頑張っていきます。

新学期が始まり、子供たちの学校生活にも少しずつリズムが生まれてきました。

今年度はスタートから「グループ給食」を行っています。ただ一緒に食べるだけでなく、食事のマナーやエチケットについても学び合いながら、気持ちよく食事をすることを目指しています。

「いただきます」「ごちそうさまでした」といったあいさつを丁寧に行ったり、食器の置き方や食べるときの姿勢を確認したりと、自然と意識が高まる様子が見られました。また、食事中の会話も、相手の話をよく聞き、うなずいたり返したりと、思いやりのあるやり取りが広がっています。

「この野菜ちょっと苦手だけど、一口食べてみたよ」「おうちでも同じメニューが出たんだ!」と、食事に関する話題もあちらこちらから聞こえてきて、あたたかな雰囲気に包まれた給食の時間が各クラスでつくりだされています。

友達と楽しく食事をしながら、マナーや感謝の気持ちを育てていく――そんな西原っ子の姿を、これからも大切にしていきたいと思います。

1年生と4〜6年生との「対面式」が行われました。入学式には参列しなかった上級生と、初めての御対面。はじめは少し緊張気味だった1年生も、式が進むにつれて笑顔が増えていきました。

はじめに、校長先生と一緒に「あいさつの練習」。しっかり前を向いて「おはようございます!はい元気です!校長先生は~?」と一生懸命に声を出していました。

続いて、代表児童から「これから一緒に遊んだり、勉強したりして、楽しい学校生活を送りましょう」と心のこもったあいさつ。代表あいさつ委員の児童が中心となって進行し、上級生らしい頼もしさが光りました。

西原小のスローガン「あいさつ・返事・あとしまつ・しっかり勉強 西原っ子」も、寸劇で楽しく紹介。わかりやすく、そして面白く伝えてくれたおかげで、1年生も自然と覚えることができたようです。

最後は、4〜6年生が体育館いっぱいに元気な歌声を響かせながら、校歌の紹介を行いました。

これから始まる西原小での毎日。みんなで助け合いながら、あたたかく、たのしい学校をつくっていきましょう。

本日、全校で通学路点検を行いました。各学級では、登下校の仕方やマナー、交通ルールについて改めて学習し、安全に登下校するために大切なことをみんなで確認しました。

1年生にとっては、初めての一斉下校。少し緊張した様子も見られましたが、上級生の後について、安心して歩く姿が印象的でした。

下校時には、先生方も一緒に通学路を歩き、児童の歩き方や通行の様子を見守りながら、危険箇所の点検を行いました。「ここの交差点は車の通りが多いね」「ここは段差があるから気をつけようね」と、実際の道で声をかけながら、安全確認を行うことができました。

日頃からの交通安全意識の大切さを改めて感じる一日となりました。御家庭でもぜひ、登下校のルールや安全について話題にしていただければと思います。

4月14日(月)に離任式が行われ、これまで本校でお世話になった先生方と久しぶりに再会することができました。登場した先生方の姿を見つけた子供たちは、思わず笑顔に。懐かしさと嬉しさがあふれ、手を振ったり、立ち上がったりする姿があちこちで見られました。

離任された先生方からは、新しい学校での出来事や新生活の様子についてお話がありました。思いがけない担当学年や新しいチャレンジの話に、子供たちは「えー!」「すごい!」と驚きの声を上げながら、興味津々で耳を傾けていました。

最後には、児童から先生方へ心のこもったお手紙や花束の贈呈が行われ、体育館全体があたたかい空気に包まれました。先生方と過ごした日々を胸に、子供たちも新しい学校生活をしっかりと歩んでいってくれることと思います。

離任された先生方の今後の御活躍を、学校一同心よりお祈りしています。

4月10日(木)令和7年度の入学式を行いました。

今年度は61名の新入生が本校に仲間入りしました。少し大きめのランドセルを背負い、緊張した面持ちで門をくぐる姿に、児童・教職員一同、心温まる思いでした。

式では校長先生から、やさしく力強い言葉が送られました。新入生も、静かに話を聞いたり返事をしたり、とても立派でした。

また、在校生代表として2年生と3年生が式に参加しました。校歌の斉唱や、静かに座って式を見守る姿を通して、お手本となる態度を見せてくれました。

代表児童の6年生 田辺 利子さんからは、小学校のたのしい行事の紹介や困ったときはお兄さんお姉さんを頼りながら一緒に遊んだり勉強したりしましょう。と歓迎の言葉がありました。

式後には、担任の先生からのお話や、教科書の配付もありました。新入生たちは少しずつ緊張もほぐれ、笑顔が見られるようになってきました。

これから始まる小学校生活。61名の新しい仲間たちが、安心してのびのびと学べるよう、教職員一同力を合わせて支えていきます。保護者の皆様、地域の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

校庭の桜が満開を迎え、春のやわらかな風とともに、新しい年度がスタートしました。淡いピンク色の花びらが、子供たちの門出をお祝いしてくれているようです。

4月8日 体育館では新任式と始業式が行われました。新しく本校に着任された先生方の紹介に、子供たちは「どんな先生かな?」と興味津々でした。担任発表では、笑顔と歓声、ちょっぴり緊張した表情も見られ、子供たちの心が大きく動く時間となりました。

校長先生からは、「この1年がみなさんにとって、最高の1年になるように、みんなで力を合わせてがんばりましょう」というお話がありました。一人ひとりが自分のよさを発揮し、友達と支え合いながら成長していける、そんな1年にしていきたいと思います。

今年度も、子供たちの輝く姿をたくさんお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

令和4年度修了式

3月24日(金)1~3年生、4,5年生の2部構成で修了式を行いました。久しぶりの体育館での行事です。

初めに各種表彰が行われました。書初中央展、青少年読書感想文全国コンクール、スプリング杯などの表彰でした。

修了式では、話を聞く態度がどの学年も素晴らしかったです。

第1部から

第2部から

修了証書と記念品を各学年代表児童が受け取りました。また、代表の児童の言葉は、次年度への意気込みが感じられる立派な発表でした。久しぶりに体育館で歌った校歌。子供たちの歌声は明るく澄んでいました。

2部構成の修了式は、子供たちの1年間の成長を実感できた時間となりました。

令和5年度の始業式に子供たちが元気に登校してくることを願います。

保護者の皆様、そして、地域の皆様には、子供たちを温かく見守りお支えいただき、大変お世話になりました。本校教育活動への御理解と御協力をいただき無事に1年間を終えることができますことに心から感謝いたします。

次に使う人たちのために

いよいよ明日が修了式。次に教室、ローカー、昇降口などを使う人たちのために、各教室では、清掃や片付けを行うクラスがあります。1年間お世話になった机やロッカーなどともお別れです。感謝の気持ちを伝えます。

1年生の昇降口

自分の名前シールをはがし、きれいになりました。

2年生の廊下壁面

2年生は、荷物を2回に移動しました。次の2年生へのメッセージが飾られています。

3年生は、教室のロッカーや昇降口の靴箱の清掃。水雑巾でていねいに拭いていました。

4年生の昇降口清掃

自分たちで声を掛け合って動いていました。静かに黙々と働いていました。

5年の朝ボラ

毎朝、昇降口などの掃除を自主的に行っています。6年生に近づいています。

図書ボランテイアの皆さんが作成してくださった飾り

どの学年も、もうすぐ各教室とお別れです。

クラス替えの学年は、クラス解散会です。

第67回卒業式

3月17日(金)卒業式が無事に終了しました。厳粛な雰囲気の中、卒業生の凜とした姿が輝いていました。

116名の卒業生は、コロナ禍を乗り越え、たくましく成長しました。入学してから6年の月日の中で、半分がマスク生活でしたが、当日はマスクを外しての参加でした。背筋を伸ばし、凜々しい姿の卒業生でした。

卒業生は、校長式辞、教育委員会からの祝辞を真剣な眼差しで聞いていました。

校歌斉唱はマスク着用。西原小学校の校歌が体育館中に響き渡りました。校歌は、卒業生の胸に深く刻まれ、思い出の曲として心に残ることでしょう。

小学校を旅立った卒業生は、心身ともにたくましく成長した心優しい素晴らしい子供たちでした。中学でのさらなる成長と活躍を期待しています。

子供たちの成長に関わっていただきました保護者の皆様、地域の皆様、そして、関係者すべての皆様に、心から感謝申し上げます。

6年生の修了式

3月16日(木)6年生が修了式を無事に行うことができました。

凜とした姿の6年生

小学校の学びが終わった集大成の姿であることを実感させられました。

代表者が修了証書と記念品を受けとりました。

児童代表の言葉は、胸を張って堂々とした姿。素晴らしい発表でした。

校歌斉唱は、代表児童のピアノ伴奏です。子供たちのきれいな歌声が体育館に響き渡りました。

式後、各種表彰が行われました。参加者全員から大きな拍手を受けました。

最後に代表児童のピアノ伴奏で「今とどけよう」を歌唱しました。「今とどけよう」は、西原小学校で代々歌い継がれている子供たちの大好きな歌です。小学校生活を振り返りながら、心を一つに歌うことができました。

2年国語:スーホの白い馬の学習から

国語の教科書に「スーホの白い馬」があります。少年とスーホの心のつながりを感じる美しい物語です。モンゴルがお話の舞台であることから、那須町にお住まいの外部指導者からモンゴルについての講話を聞きました。

・モンゴルは1年間のうち250日は晴れている。

・冬は-20度~-30度になる。

・モンゴルの土地の広さは日本の4倍だけど、人口は日本より少ない。

子供たちは、家(ゲル)の様子、食べ物などの話を真剣に聞いていました。学習メモにたくさん記入できたようでした。

モンゴルの子供たちの服を着せていただきました。

子供たちの感想

あったかい。

日本の服とちがう。

少し堅いかな。

ちょっとはずかしい。

講話の最後に、物語に登場する「馬頭琴」の演奏を鑑賞しました。

子供たちは、きれいな音色に驚いていました。

モンゴルの楽器から、縦笛の演奏も聴かせていただきました。

演奏が終わると、楽器についてのお話の他に、子供たちの質問にも答えてくださいました。

・馬頭琴の弦は2本に見えるけど、尻尾の毛が160本と180本でできている。

・馬の鳴き声のように音を出す曲もある。

日本の童謡「ゆうやけこや...

クラス交換授業

3月3日(金)2年生の1~3組の子供たちがクラスを交換して授業を行いました。子供たちが様々な仲間と関わることができるようになることを目的としています。3年生になるときにはクラス替えがあることから計画された学習の機会(3回予定)です。

【学級活動】・室内遊び

仲間と声を掛け合いながら、笑顔で取り組みます。グループになった仲間と意見交換しながら活動することで折り合いをつけることも学びます。

【国語】・漢字ミニテスト

・「お話の作者になろう」で作成した作品の読み合いと感想記入とふりかえり

個人で作成した物語の読み合いでは、そのまま読んだり、タブレットを活用しQRコードから読み込んだりと、様々な方法で取り組んでいました。自分が完成させた物語をいろいろな人に読んでもらえることが、とても嬉しそうでした。

【算数】・かけ算九九リレー

・プログラミング「スクラッチ」とふりかえり

説明をよく聞いて、「スクラッチ」に取りかかりました。困っている子がいると声をかけアドバイス。

プログラミング的思考力が高まる活動を仲間と力を合わせて取り組んでいました。

周囲の人とうま...

1年生から2年生へサプライズ

2月21日(火)朝の活動の時間に、感謝の気持ちを伝えるサプライズがありました。

先日行われた2年生による「おもちゃ祭り」に招待され、交流活動を楽しませてもらった1年生たち。感謝の気持ちを動画に撮影し、2年生に届けました。

お礼の手紙(案内状)を手渡す1年生の代表児童。

1年生が届けたかわいい手紙

静かに視聴する2年生

感謝のビデオレターに、嬉しそうな表情の2年生でした。

1年生の代表児童のあいさつの仕方、話し方などもとても立派でした。

1年生は、来年度入学してくる新入生のためにできることを考え始めているそうです。交流学習を通して、上級生からいろいろなことを学ぶことができたようです。

2年生は、仲間と取り組んだ生活科の学習を3年生から始まる総合的な学習の時間に生かすことができることでしょう。

特別支援学校との交流

2月21日(火)3校時に、1年3組の子供たちが交流授業を行いました。同じ地域に住むお子さんとの交流です。

これまでに、手紙のやり取りなどで交流を深めてきましたが、今日はリモートでの実施です。

これまでの交流の振り返り

リモート交流スタート

相手の学校の先生から、本校の子供たちが贈った手紙のお礼を伝えていただきました。

相手のお子さんが、好きなものをおもちゃや絵などで表現します。子供たちは、思いや気持ちに共感しながら、交流を楽しんでいました。

おすし、ぶどう、すいか、ドーナツ、パイナップル…。

代表児童が感想を伝えます。

近くで会ったら、よろしくね。

遊びに来てね。

限られた時間でしたが、優しさがあふれる交流学習となりました。

最後に全員で感謝の気持ちを伝えました。

「持続可能な那珂川」をテーマに、4年生の総合的な学習の時間を行いました。これまでに『なかがわ水遊園』さんによる「那珂川に生息する生き物」についてのオンライン授業や、一般社団法人イエローピンプロジェクトさんをお招きしての「海のSDGs プログラミングで海を救おう」などの授業を通して、探究活動に取り組みました。

4年生がまとめた学習の成果を、「なかがわ水遊園」《世界の川》エリアにおいて、展示・放映させていただいております。

なかがわ水遊園にお寄りの際には、是非ご覧になっていただければ幸いです。

※ なかがわ水遊園のホームページでも紹介されています。 https://tnap.jp/topics/detail.php?id=2843

CRT学力テスト実施

2月15日(水)2,3校時に1,2年生は学力テストを実施しました。

テスト教科は、国語と算数の2教科です。

これまでの学習で身に付けた力を生かして、問題に取り組みました。

2年生の集中した姿

1年生は、はじめての学力テスト

1年生も2年生も、問題をよく読み、あきらめずに取り組んでいました。問題が解き終わったら見直しをして、やり残しがないか確かめたり、もう一度解き直しをしたりすることができていました。

今後は、確かな学力を身に付けて進級できるように、テスト結果を生かしたり、補充の学習を行ったりと、3月まで指導してまいります。子供たちへの励ましの言葉かけなど、よろしくお願いいたします。

大田原中学校説明会

2月15日(水)朝の活動の時間に大田原中学校の説明会が行われました。

大田原中学校の教員2名が来校し、中学校の生活などについてスライドを活用しながらお話をしてくださいました。6年生たちは、目を輝かせながら真剣な表情で説明を聞いていました。

中学校は怖いというイメージをもつ子もいたようですが、話を聞いたことで、安心した表情になる子供が多く見られました。

外国語の乗り入れ授業

1~4校時には、大田原中の英語科教員が6年生4クラスで乗り入れ授業を行いました。

ねらい 中学校で入りたい部活動を伝え合おう。

大田原中学校にある部活動を教えていただきました。

小学校と中学校の教員で授業を進めます。

ペアで伝え合う活動の様子

中学校に向けて、期待に胸を膨らませたり、悩みが生じたりする時期です。不安な点などをなくし、夢と希望を抱いて入学できるように指導の充実に努めてまいります。

初任者の授業公開

2月8日(水)今年度教員となった2名が校内において授業を公開しました。

初任者は4月から1年間、指導教員のもとで指導力向上のため研修を行います。その成果を発揮し、それぞれが魅力ある授業づくりに取り組みました。

2年2組 国語

単元名 ようすをあらわすことば

前時の振り返りと本時のめあての確認

クロームブックを使って文作り

自分の考えを友達と伝え合う活動

言葉のつかい方をお互いに確認する学び合い

文を読み合い、全体で言葉の確認

仲間が作った文を読み合う活動をとおして、語彙を豊かにしていました。

4年3組 社会

単元名 焼き物をつくるまち益子町

本時のめあてと学習の流れを確認

「のびゆく大田原市」を活用して調べ学習

グループで意見を交流し、全体で共有

益子町の人々の様々な取組について理解を深めていました。

表彰&朝会

2月1日(水)朝会がありました。

はじめに、各種表彰です。栃木県学校教育書写書道作品展、黒羽芭蕉の里子供俳句大会、パソコン入力コンクール、ごはん・お米とわたし作文・図画コンクールなど、数多くの表彰が行われました。

受賞者の態度はとても立派で、大きな声で返事をし、「ありがとうございました。」と返すことができました。

校長の話は、節分について。

心の中の鬼を追い払おうという内容でした。

表彰者以外の子供たちは、リモートで配信される朝会に、各教室から参加しました。

教職員の追い払いたい鬼について、話を聞きました。

廊下に掲示されている心の中の鬼

子供たちは、それぞれどんな鬼を追い払いたいのでしょうか?

2月3日(金)の給食では、節分にちなみ福豆が出されました。

昼休みのふれあい班活動

1月24日(火)久しぶりの「ふれあい班活動」です。

今週は寒波到来といわれていますが、子供たちは元気いっぱいです。縦割り班ごとに、校庭などで遊びました。

決められた活動場所へ移動します。

6年生の声かけで準備スタート!

みんなで、足で線を描き、この班は「へびおに」の準備です。

遊びが始まりました。

班ごとに、いろいろな遊びを楽しんでいました。

教職員やALTも参加します。

中庭での「くつとり」

交通公園での「鬼ごっこ」

昼休み中、ときどき太陽が顔を出し、子供たちを照らしてくれました。

1~6年生が縦割り班ごとに遊ぶ時間は、2月にもう1回計画されていますが、6年生といっしょに遊べる時間は限られてきます。異学年での交流の時間を大切にしていきます。

市学力確認テストの実施

1月18日(水)市内一斉に小学校3年生以上が学力確認テストを実施しました。

テストを実施後には児童の学力を把握・分析し、児童一人一人の課題を明確にしつまずきや課題の改善に努め、学力向上を図ってまいります。

対象学年と実施教科

3・4年生は、国語、算数。(2教科)

5・6年生は、国語、算数、理科、社会。(4教科)

最後まであきらめない。

問題の何を答えるのか考える。

ていねいな字で書く。

時間が余ったら見直しをする。 など。

試験監督者からのアドバイスを受け、集中して取り組むことができました。これまで学習して身に付けた力を発揮することができたことでしょう。

なお、本日受験できなかった児童は、後日実施予定です。

大好きな外遊び

昼休みには、元気に遊ぶ子供たちが校庭や中庭に集まります。

特に、ロング昼休みはクラス遊びを行うことが多く、とてもにぎやかです。

1月17日(火)久しぶりのロング昼休み。

ゆったりとした遊びの時間、子供たちとともに教職員も遊びの輪に入っていました。

寒さに負けず体を動かすことは、子供たちの成長にとても大切です。

子供たちの笑顔が至るところで輝いていました。

西原小のウサギ

今年は卯年!そこで、本校のウサギを紹介します。

今年もよろしくお願いします!

雪たん

クロスケ

飼育委員会の子供たちが、毎日えさをあげたり、飼育小屋のそうじをしたりしています。休日は担当職員たちが担当します。

本校では、毎年1年生が生活科の授業で「ウサギとのふれあい学習」を実施しています。今年度も11月に獣医師の方にお越しいただき、うさぎのさわり方等を教えていただきました。生き物を大切にする心情も養っています。

{{item.Topic.display_publish_start}}

{{item.CategoriesLanguage.display_name}}